Creative情報発信~クリエイターの情報発信風土形成への取り組み vol.3:出来上がった仕組みと狙い~

vol.1の記事はこちら→Creative情報発信~クリエイターの情報発信風土形成への取り組み vol.1:実施背景&理想と現実~

vol.2の記事はこちら→Creative情報発信~クリエイターの情報発信風土形成への取り組み vol.2:仕組みづくりに向けて~

実際に採用した情報発信の仕組み

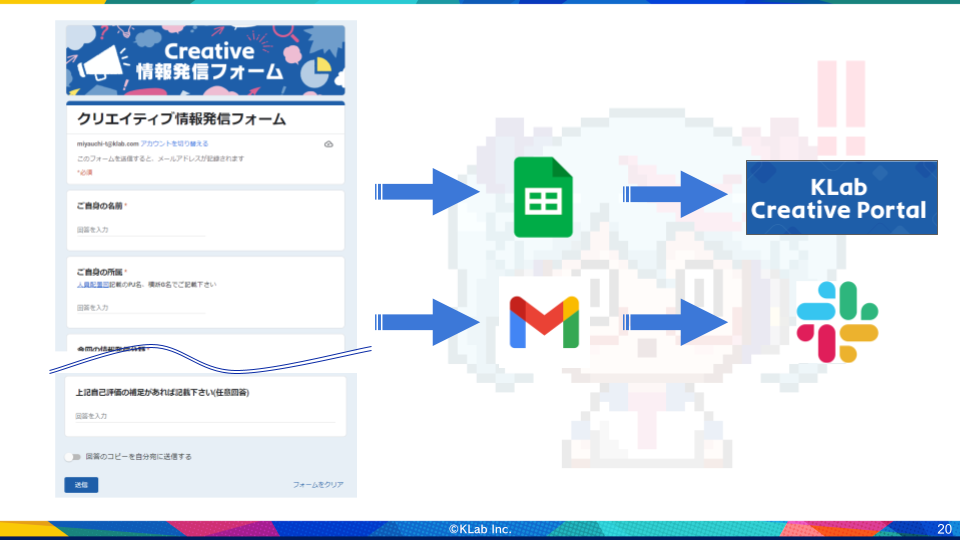

情報発信に用いるツールは社内で使い慣れているGoogle Workspace内のサービスで完結させる方針にしました。

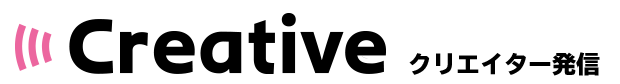

「Google Workspaseのサービス かつ、仮説を担保できるもの」という点を踏まえ、アンケートでおなじみの「Google Formsを用いて選択回答形式を主体としたフォームを用意する」という手段を採用しました。

●施策名は「Creative情報発信フォーム」。「シンプル・社内で類似ワードが無い・誰でも覚えやすい」をコンセプトに。

●発信者側にお願いするルールはこれらのみ。別紙マニュアルも不要なレベルでガイドも簡素化。

フォームを読み進めながら回答欄を埋めていくことで基本的な投稿作業を完了できる形に。

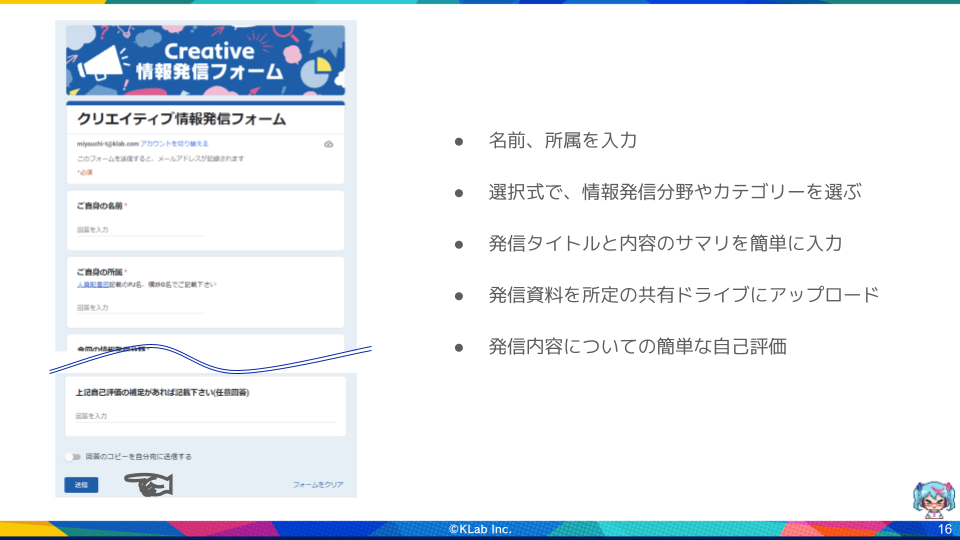

■仕組み1.フォーム回答→社内ポータルサイト(Googleサイト)へ自動転送

フォームの回答情報はGoogleスプレッドシートに出力できます。

既に社内で存在しているクリエイティブ職の社内ポータルサイト上に「発信一覧」という形でデータを掲載し、投稿情報がいつでも誰でも見返せる仕組みを用意しました。

回答情報から必要な情報だけを関数で引用・表示させることで見やすく整えています。

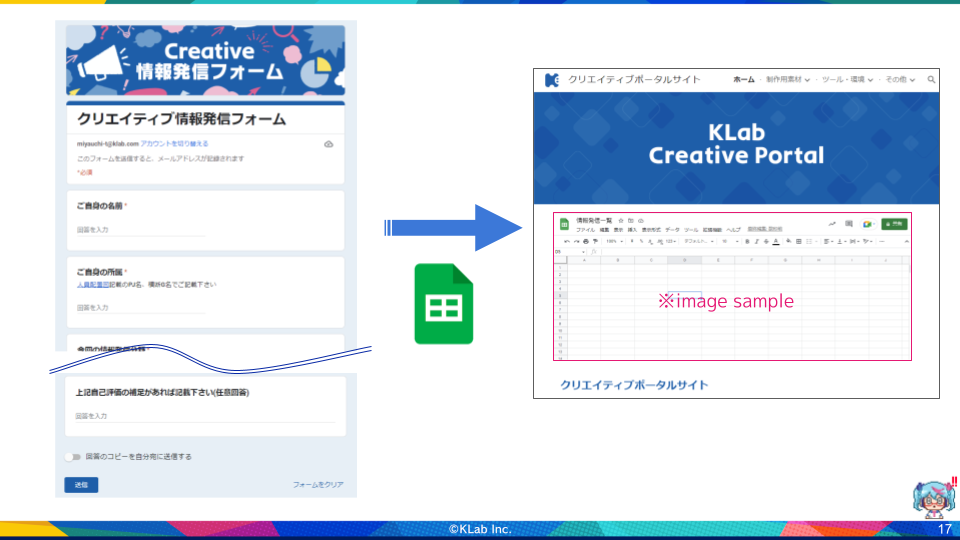

■仕組み2.フォーム回答→社内メール(Gmail)へ自動転送

フォーム回答後に、自動でGmailが送信される仕組みです。

自動展開される仕組みはGoogle Apps Script(GAS)を活用。スクリプトが得意な運営メンバーに協力していただきました。

宛先や主要項目はスクリプト内で既に記載されているため、そこにフォームの回答内容が肉付けされる形でテンプレート化を行いました。これで誤送信も怖くない!

親切設計として、デフォルトの送信範囲以外にも投稿を共有したい場合などは、任意のメーリングリストもccに含めることができる設問もフォーム内に用意しました。(例えば制作職向けだけど、企画や開発にも見てもらいたいなぁ......といったものなどは企画や開発のメーリングリストを指定し、送信できる)

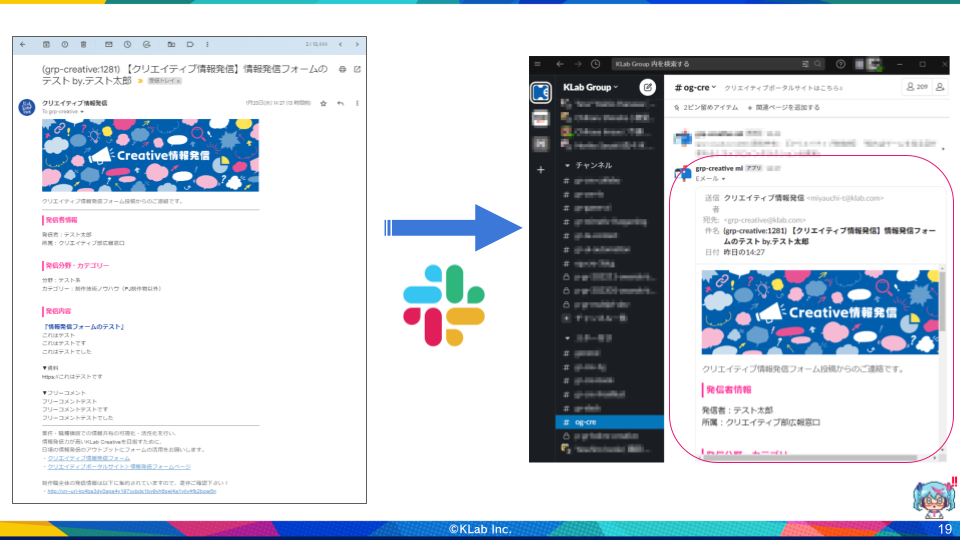

■仕組み3.社内メール(Gmail)→社内チャットツール(Slack)へ自動転送

Slackにはメールを転送する機能が備わっているため、そちらを活用しました。

(参考:Slackにメールを送信する)

情報発信メールのみを抽出し、制作職が集まるSlackグループチャンネルに向けて転送できる形に。

作業に集中することが多い制作職は「Slackはちょこちょこ見るけど、メールは始業時や業務が一区切りした夕方以降に見る」といった人も多いので、このやり方でカバーします。

●まとめるとこんなイメージ

投稿者は「フォームに回答する」だけで、あとは全て自動で通知が飛び、見ている人に気づいてもらえるように仕組みを整えました。

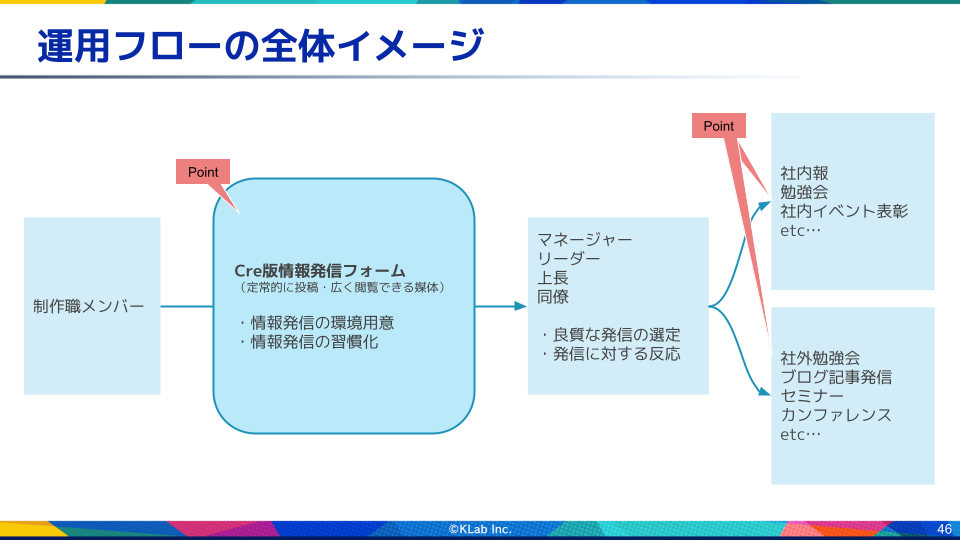

発信された情報の活用イメージ

■インセンティブ

良質な情報発信を行ってくれた方に対して以下のような支援を行えるよう、各マネージャーや制作リーダー陣に協力を仰ぐ形で連携できるようにしました。

・社内の表彰対象に含める(KLabAward)

・勉強会開催や社内の発表の場での登壇サポート

・社外に向けて発信するサポート

これらが発信者本人にとって認知度向上や業務領域拡大のきっかけとなったり、評価者にとっても広く可視化され、発信者本人の取り組み・成果がキャッチアップしやすいといった利点が生まれます。

よって、プラスオンの業務である情報発信活動が、プラスオンの具体的成果として今まで以上に解像度高く評価されるといったインセンティブへ繋がります。

■情報のナレッジベース化

発信された情報は先述のクリエイティブポータルサイトで一覧化されるとともに、情報自体もカテゴリ分けされているため、フィルタリング検索などの手段で必要な情報にアクセスしやすい形で集約されます。

情報発信一覧を制作職メンバーそれぞれが活用し、ストックが今後増えていくことで「あの資料どこだっけ?誰か知らない?」「その情報って〇〇案件の〇〇さんが既にまとめてましたよ」といった"あるあるロス"を防ぐ効果も見込んでいます。

■投稿の敷居を下げる

情報発信が主業務であればリソース捻出面における懸念はそこまでないのですが、大多数の制作職にとっては「メイン業務の合間に発信」することになります。

本施策において要求される内容が質の高い情報発信に限定されてしまうと、発信する側の負担も増えてしまい、投稿数は見込めません。

そこで、コストがかからない以下のような発信も歓迎としました。

・Tipsやトレンド・ニュース・イベントレポートなどのカジュアルな発信

・過去に業務の一環で作ったものの、手元や特定の場所で埋もれてしまっている資料の横展開

しかし、カジュアルな情報ばかりが集まっても、社内資産としての有用性や新規性といった利点が生まれにくいです。それを解決する一案として、資料作成や検証作業といった業務自体がその人のミッション(必達とされている個人目標)として設定されている場合、ミッションのゴールを「組織内でのレポートとして完了するのではなく、Creative情報発信で投稿にしてもらう」形にしてもらうよう各方面に依頼しました。「主業務と情報発信は別」として考えるのではなく「情報発信を業務の出口」にすることで、本人にとっても施策としても効率良く取り組める形に持って行こうと考えました。

■情報発信について、普段の話題で触れる機会を増やす

マネージャーや制作リーダーにも 発信した人・テーマについて普段の会話やMTGなどで積極的に話題として触れてもらうようお願いしました。

「この前のアレ、見たよ!」は、何よりのモチベーションになります。

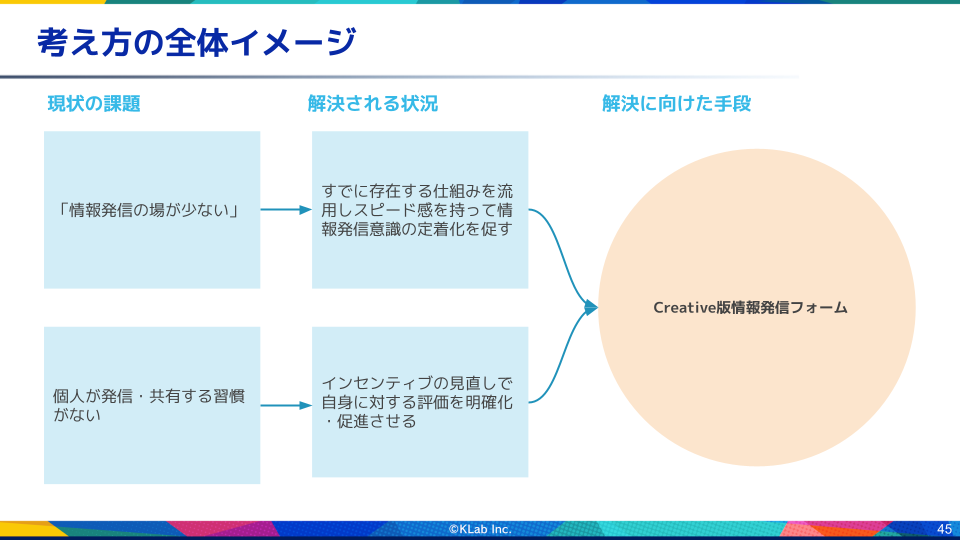

仕組みと狙いを図にまとめると、以下のような形です。

●組織における現状の課題解決手段のひとつとして「Creative情報発信フォーム」を利用する

●制作職メンバーが「Creative情報発信フォーム」で行った情報発信をキャッチアップして広め、更なる発信機会の創出を図る

このような形で、制作職メンバーに対してアナウンスを実施。本格的に施策がスタートします。

宮内 俊成

KLab株式会社 クリエイティブ部 サウンドG マネージャー 兼 クリエイティブ広報窓口

次回はいよいよ最終回です。「Creative情報発信」を実際に運用してみた反響や、新たに見えてきた今後の課題についてお話します!

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。

おすすめ

合わせて読みたい

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。