【先輩×後輩対談】KLabのメンター制度とは? 3DCGアーティスト編

KLabには、さまざまな入社後のサポート制度が用意されています。

KLabには、さまざまな入社後のサポート制度が用意されています。

新卒(第二新卒)のスタッフへ向けたメンター制度では、日常業務のサポートはもちろん、スキルアップ、チーム内でのコミュニケーションサポートなど、キャリア形成に必要な相談や悩みに先輩社員が応えます。

今回は『キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~』で3DCGアーティストとして活躍する、先輩と後輩に、KLabのメンター制度、働く環境についてインタビューしました!

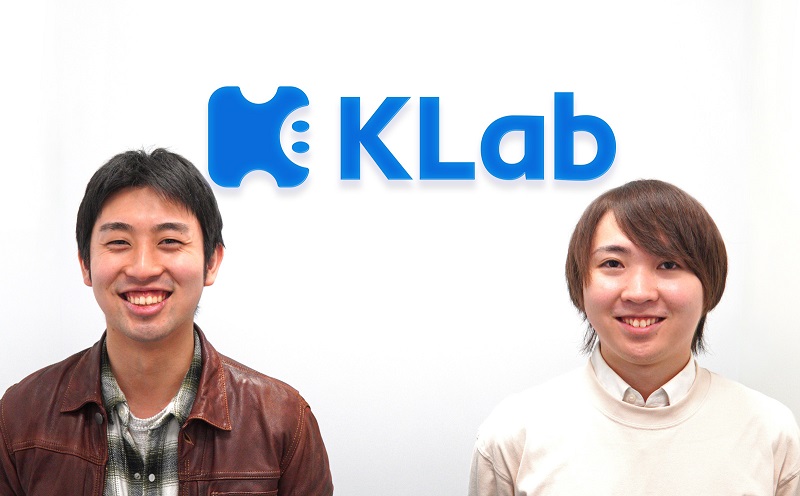

タクミ(先輩社員、写真左):3DCGアーティスト

KLabには新入社員として入社し2年目。「KLab Creative Fes 2018」の入賞をきっかけにKLabへ入社。入社後は『キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~』で3DCGを担当。積極的に社内勉強会を開催するほか、アーティスト"蟲の人"としてオリジナル作品「虫」をモチーフとしたCG作品づくりをライフワークとしている。

コウスケ(後輩社員、写真右):3DCGアーティスト

KLabには新入社員として入社し1年目。「KLab Creative Fes 2020」の入賞をきっかけにKLabへ入社。研修期間を経て『キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~』で3DCGアーティストを担当。先輩のタクミのサポートのもと、コアメンバーとして活躍中。

KLab入社のきっかけは「KLab Creative Fes」

――:おふたりは新卒入社ですよね。入社のきっかけを教えてください。

タクミ:僕は学生時代に「KLab Creative Fes(以下、KCF)」に参加し、内定をいただいたのがきっかけです。他社の選考を受けたりしましたが、正直な話、KLabが給与面や制作環境などの待遇が良かったので決めました。

コウスケ:僕も、KCFへ参加しました。応募のタイミングが就活中でしたので、KCFをきっかけにKLabについてもいろいろ調べていくようになりました。社員の方が発信している情報も見るようになり、優秀な人がすごく多いなと感じたのと、自由でありつつスキルも身に付けられそうだ、成長できそうな環境だと考え、応募しました。

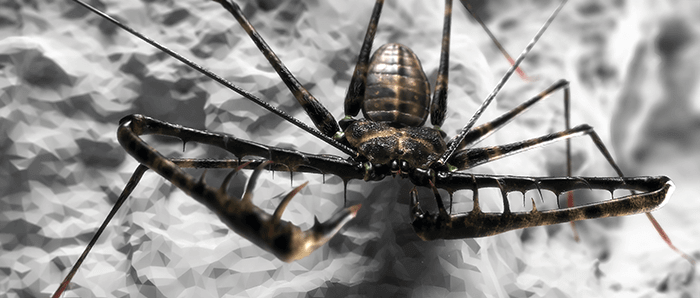

KCF2018に出展したタクミの作品『Amblypygi(ウデムシ)』

――お二人ともKCFが最初のきっかけだったんですね。クリエイターの方にとって、コンテストなどがきっかけになることは多いのでしょうか。

タクミ:「会社のつくるコンテンツのテイストが自分に合ってるかどうか」という点は、ひとつの指標にもなるので、そういったコンテストがきっかけになることは多いと思います。KCFは、クリエイティブ業界で活躍するクリエイターの方々が審査員なのですが、その方たちと直接話す機会があり、とても良くしていただきました。

僕の作品はちょっと、とがり過ぎていて(笑)。個人として、「虫」をモチーフとしたCG作品づくりをしているのですが、出展作品も虫だったので、虫にちなんだニックネームで呼ぶなど、とても親しく接してくださいました。KLabが手がけている作品のテイストと「虫」は、全然違うものですが、僕自身がオールマイティーにいろいろやりたい意向もあり、KLabに決めました。

――なるほど。確かに、KLabのコンテンツはかわいらしいもの、少年向け、ファンタジーと幅広いですよね。他にも入社前にチェックしたポイントはありますか。

タクミ:3DCGアーティストは、設備面を気にする人もいると思います。インターンへ参加して、実際に使っているPCなど環境面をみることは参考になります。クリエイティブに力を入れている会社は、設備や環境面も整っていると思いますので。

あとは、同じ3DCGアーティストとして働いている人が、気持ちよさそうに働けるかどうかを見ていました。自主制作の時間が取れているか、仕事以外のインプットの時間はあるのか、アーティストとして成長できるような環境なのかどうかは、僕は結構大事にしていました。

3DCGは技術がどんどん進化していく分野なので、最新技術の研究に前向きかどうかなど、入社前に根掘り葉掘り、めちゃめちゃ聞いてました(笑)。

KCF2020に出展したコウスケの作品『Valkyrie』

KCF2020に出展したコウスケの作品『Valkyrie』

コウスケ:僕はKCFの懇親会で、審査員のクリエイターの皆さんから「KLabはいろんなことやっていて、将来的にもいいんじゃないか」という話を聞いて興味をもつようになりましたね。

KLabのメンター制度とは?

――お二人はメンター制度で先輩と後輩という立場ですが、組み合わせはどのように決まるのでしょうか。

タクミ:2カ月間の研修期間があり、その後にプロジェクトに配属になります。コウスケさんとは研修期間中も一緒になることはあったのですが、その時は僕たちの組み合わせは決まっていませんでした。僕のプロジェクトにコウスケさんが配属されることが決まり、メンター役を引き受けることになりました。

研修期間終了前に運営メンバーで「コウスケさんが一番成長することができるのは、タクミくんに教わることじゃないだろうか」っていう話になり、「やってみます」と言って引き受けました。

――KLabのメンター制度では具体的にどのようなことをするのですか。

タクミ:プロジェクトに配属後は「ゲーム作りの全体像をつかむ」というところからスタートします。メンター制度としては、毎日面談の時間を設定して、業務の割り振りや進捗確認など話し合います。今はリモートワーク中なので、オンラインで実施しています。

コウスケ:今はリモートワーク中ですが、毎日の面談以外でも、分からないことや相談があればいつでも、何でも聞きやすい環境です。「ミーティングだ」という感じじゃなくて、業務中でもガンガン聞いて、実際に作業を見てもらいながら教えてもらうことも多いです。

タクミ:面談は30分の予定ですが、制作中のものへのフィードバックをして、早く終わったら雑談をすることも。雑談が盛り上がって長くなるようなこともありますね(笑)。

――メンター制度がスタートして2ヶ月経ちました。何か印象的だったエピソードはありますか?

コウスケ:タクミさんは3DCG以外のことに対応していることが多く、課題や問題を解決している部分だけでなく、立ち振る舞いなどコミュニケーションのうまさが印象的でした。毎日の面談中にもタクミさんにはSlackで相談のメッセージがくるのですが、それに対応している様子を見ていると勉強になります。

タクミ:3DCG制作では、ゲームの開発グループとの密接なやり取りや、イラストグループとの連携が必須です。例えば、サッカーゲームだったら、ユニホームをデザインをしたときに、それがどのような動作をするのかというところから遡って、開発チームと調整をしたり、3DCG側が先行してイラストグループにデザインを提供するということもあります。

コウスケ:自分が割り振られたことだけでなく、こういうふうにしたら幅広いスキルが付いていくんだなというのを、間近で体験できるのは勉強になります。

――メンター制度はどのくらいの期間実施するのでしょうか。

タクミ:ちょうど1年ぐらいでなくなるのがKLabでは一般的です。特に卒業試験的なものはなく、基本的には同じプロジェクトに所属しているので、そのまま先輩後輩としてプロジェクトに関わっていきます。

「教えること」はとても勉強になる。メンター役として得たもの。

――タクミさんがメンターとして、心がけていることはありますか。

タクミ:引き受けた際に「コウスケさんには将来的にはこの立場になってほしい」という目標が伝えられていますので、そこまで成長させようということを意識しました。プロジェクトにおいては、具体的な計画を立てていく上で「コウスケさんにとって、できるだけ負担やストレスにならないよう。無理強いしない。」を心がけました。

あとは、業務で必要な技術だけでなく、根幹となる部分の成長に時間かけたいと思っています。具体的には、僕自身の「こういうマインドを持って仕事に向き合っている」ということを話しています。考え方とか、デザインに対する思考のプロセスや知識の広げ方は、ひとりの3DCGアーティストの根幹の部分として、将来的に役に立ってくると思いますから。

――メンター役を経験したことで、ご自身の気づきはありましたか。

タクミ:「教えること」は、かなり勉強になると感じています。教えることによって、自分自身の理解も深まりますし、どう言語化すると分かりやすいのか、分かりにくいのかというのが理解できます。僕はメンター以外にも、社内で制作ツールの勉強会を開くことが多いのですが、そういうところに活かせていると思います。

――どのような勉強会をしているのですか。

タクミ:最近では、ZBrushというツールの操作方法や、最新のコンシューマーゲームで一般化されているようなハイエンドCGを作る際のツールについて実施しました。Blenderなどの無料3DCGソフトは、2Dクリエイターの方で興味持っている人も多いので、それについての講習を依頼されたりということもあります。

――メンターに、社内勉強会、通常業務もありますよね。自分のクリエイティブな時間はありますか。

タクミ:はい。いろいろやっていますけど、自分の時間が持てていると思います。勉強会は、僕の作業を実演しながら、質問が飛んできたら「今の機能は、こうです」というスタイルでおこなったりしているので、あまり負担には感じていません。僕自身も楽しんでやっているので、仕事というより自主制作の延長線上のものに近い感覚かなと思います。

学生とは違う、責任や緊張感。メンター制度を経験しての変化。

――メンター制度がスタートして2ヶ月で変化を感じる点はありますか。

タクミ:考え方がプロの3DCGアーティストに向かっている、理解してきていると思います。どう考えなきゃいけないのか、ゲーム作りで連携する開発やイラストグループなどと関わる部分を把握できるようになっています。まだなんとなくかも知れませんが、仕事の責任や緊張感も出てきてるんじゃないかな。学生の時の自主制作との違いをはっきりと感じているタイミングなのかなと思っています。

――コウスケさんはこの2カ月間で、どんなことを感じていますか。

コウスケ:タクミさんの仕事を間近で見ていて、仕事やスキルの幅がすごく広いこと、責任があるということを感じています。僕はまだ、割り振られた仕事をやることで手一杯ですが、タクミさんのように責任持ってできるようにするにはどうすればいいかを考えながら、取り組んでいます。

タクミ:コウスケさんはしっかりとやってくれていると感じます。僕たちのプロジェクトでは、3DCGクリエイターは少人数体制なので(笑)。大変ですが、関わる内容が増えていくので、クリエイターとしてどんどん強くなっていきますよね。かなり経験豊富なクリエイターになれると思います。

――実践的に経験ができることは、後々の財産にもなりますね。

コウスケ:実際は業務も多く、忙しい面もあるのですが、メンター制度に助けられていると思います。タクミさんがサポートしてくれるので「ただやるしかない」と途方に暮れる状況はなく、本当にちゃんと丁寧に教えてもらいながら取り組んでいるという感覚です。

――制度が環境として後押しになっているのですね。メンター制度以外で、KLabの良さを感じる点はどこですか。

タクミ:正直な話、待遇面はすごく良いと感じます(笑)。給与面だけでなく、研修が手厚い点は魅力だと思います。

3Dモデラーとして入社した人も、アニメーションやエフェクトなどのゲーム作り全般の研修を受けられます。全体像が把握できるので、プロジェクト配属前に安心感もありますし、研修での経験は他グループとの連携など業務に活かせます。

あとは優秀な3DCGクリエイターの方が多いことです。その人たちに実際に学びながら、個別にアドバイスをもらうこともできますので、最高の環境だと思います。

自由度が高いところも魅力でしょうか。自主制作する時間を捻出できるような制度も用意されています。

コウスケ:僕自身がまだ研修を受けてすぐの状況ですが、成長しやすい環境だと思います。みなさんがフォローしてくれるので、人にも恵まれているなと感じますね。

タクミ:少し補足すると、楽できる環境ではないというところはあります。例えば、他社では最初はあまり責任が重くない仕事からスタートすることも多いと思いますが、KLabでは最初から責任のある仕事が割り当てられます(笑)。ステージ1つを任せる、みたいな。

いきなり責任感がある仕事を任せてもらえることを魅力に感じてもらえる人であれば、最高の環境だと思います。KLabは、そういう仕事を任せられるスキル、性格、なども採用の条件になっているんじゃないかな。

メンター制度など、環境に合わせたフォローも用意されていますので、クリエイターが成長しやすい環境がKLabにはあると思います。

――正直な話、先輩に怒られたり、話かけにくかったり、ということもあるのでしょうか。

コウスケ:タクミさんはいつも、余裕がある雰囲気です。すごい忙しいタイミングでも、いつの間にかできているような。僕自身に対しても、他の人にも怒っているところをみたことはありません。

業務が割り当てられた時、作業を始める前から丁寧に教えてくれます。全体を把握できるように必要な情報などを、全部教えてくれます。事前の認識合わせをとても丁寧にしてもらっていると感じます。

タクミ:コウスケさんが優秀ということもありますが、怒ることはないです。怒るのもエネルギーを使うのでしんどいじゃないですか(笑)。万が一ミスが起きたとしても、僕が直せるようにしています。まずは制作に専念できるような環境で、コウスケさんが思いっきりやってくれたらなと思っています。

――頼れる先輩ですね。失敗談はありますか。

タクミ:もちろん日々の小さな失敗はたくさんあります(笑)。その際は対処方法を、なるべく丁寧に教えています。

「失敗しても全然大丈夫、次はこうしてみよう」の繰り返しです。ミスが起きてしまうこともありますので「致命的なミスをしない、失敗を糧に同じミスを繰り返さない」ということに重点をおいています。

5年後は新規ゲーム3DCG責任者に。ひとりのアーティストとしての成長も成し遂げたい。

――今後の目標について教えてください。

タクミ:教える立場にもなりましたが、僕自身もまだまだ未熟者です。アーティストとして成長したいので、色々と現場で経験していきたいと思っています。そういった自身の成長ともバランスを取りながら、コウスケさんを成長させることも意識したいです。

自分も成長していかないと、コウスケさんに追いつかれて教える立場ではなくなってしまいますからね。

アーティストとして「KLabにいるタクミってやつがすごい」といわれるようなアーティストとして頑張ってみたいです。それぐらい、社内だけでなく社外にも情報発信していき、自身の作家性みたいなものも出せていけたらいいなと思います。

せっかくKLabというゲーム会社にいるので、ゲーム企画も手がけてみたい。コンセプトアーティストとして、ゲームの根幹のデザインを生み出すところから挑戦したいです。新しいゲームを作るという時に「こういうゲームを作る」というデザイン案を1枚バンっとみんなに見せて、よし作ろう!となったらかっこいいですよね(笑)。

コウスケ:メンター制度では、5年後の目標として「新規のゲームの3DCG制作部署の責任者になる」というのを掲げているのですが、そういった責任のあるポジションをやってみたいです。マネジメントの要素も含めた幅広い知識を持って、なんでも任せてもらえるようなポジションをやってみたいですね。

あとは、会社の業務以外にも、自分のスキルを伸ばすことが推奨されている会社なので、個人のアーティストとしてのスキルも伸ばしていきたいです。

――コウスケさんご自身は、この先メンター役になってみたいですか。

コウスケ:はい。人とのコミュニケーションを取りつつ制作するというのはゲーム作りに必要なことなので、実際には難しいことも多そうですが、やってみたいですね。

――KLabへの入社を希望している人や、学生へエールを送るとしたら何と言いますか。

タクミ:僕たちはKCFというイベントがきっかけで入社したので、KCFに限らずいろんなイベントに出てみることは大事なのかなと思います。自分の作品に自信がなくても、エントリーしてみることはすごく大事だと思っています。

出すことにデメリットはありません。出して落選したら、落ちたってだけ。受賞した作品とどこが違うのかを考えることが勉強になります。

出したら出しただけ勉強になるので、そういうコンペがあれば、どんどん出していくべきだと思います。

KCFにもぜひ応募してみてほしいです。自身の経験を踏まえ、ハリウッドで活躍する田島さんのような映像業界、ゲーム業界で活躍する豪華な審査員からアドバイスがもらえるかもしれない、もらえるチャンスがあるというだけで応募する価値しかないと思います!

コウスケ:スキルはもちろん、「伝える」意識を持つようにするとなお良いと思います。例えば、僕はポートフォリオを作るときに、説明よりも物を見せるという作り方だったのですが、今会社に入ってからは、作品を伝える力、発言や文章で、いかに自分の考えを伝えるかの大切さを知りました。学生の方には、制作スキルも大事だけど、そういったコミュニケーションに関わる考え方も大事だと伝えたい思います。

――ありがとうございました!

***

5年後は新規ゲーム3DCG責任者に。

高い目標へ、先輩と共に向かっていく。日常の業務をひとつずつ確実にしていく中でも、教える側も学ぶ側もその目標への道筋をしっかりと見据えている様子が印象的でした。

KLabのメンター制度では、毎日ミーティングをおこない、先輩がフォローアップします。仕事に慣れる、スキルを身に着けるだけでなく、アーティストとしての考え方、会社という枠を超えた将来の話など、幅広く相談できる環境で成長していけるのは魅力的ですね。

KLabでは、一緒に働くクリエイターを募集中です!

このインタビューを読んで興味を持った方は、ぜひこちらもご覧ください。

◆KLabの採用情報

https://www.klab.com/jp/recruit/

◆キャリア採用情報

https://hrmos.co/pages/klab

◆新卒採用情報

https://klab-hr.snar.jp/

ほかにも、クリエイターや、ゲームディレクターのインタビューをご紹介しています。

合わせてぜひご覧ください。

著作権表記©高橋陽一/集英社©高橋陽一/集英社・テレビ東京・エノキフィルム原作「キャプテン翼」高橋陽一(集英社文庫コミック版)©KLabGames

このブログについて

KLabの社内や社員の様子、サービスについての情報を発信します。

おすすめ

合わせて読みたい

このブログについて

KLabの社内や社員の様子、サービスについての情報を発信します。