UXってなにをするの?

この記事はKLab Creative Advent Calendar 2018 の 18日目の記事になります。

こんにちわ。UI/UXグループのcoomaです。

UXってなにをするの?っていう質問をよくされます。その度に長くなっちゃうけどってはぐらかしているのですが、この場を借りて、UXの業務について説明しようと思います。

UXは精神論?

UXという言葉がクリエイティブにおいて重要視されるようになってきています。ものつくりの現場では、まるでバズワードみたいに「これからはUXでしょ!」と語り合い、UXチームを組織したりします。

でもフタを開けてみると、なにをしてよいのか分からずチームを解散したり、再結成したり。そんな話しをいくつかの会社できいたことがあります。そのうち、UXは単なる精神論のようにデザイナーの間でウワサされるようになります。

実際、UXの取り組み内容は、各社まちまちのようです。UXセミナーの懇親会などでは、みんな様子を伺っているといった印象です。その姿はさながら、名前をド忘れした知人に出くわして、顔は覚えているんだけど、どこの誰だか分からずにヒヤヒヤしているようです。正解が分からないまま「そうそう、UXっていつもそうだよね」とあわてて話を合わせたり。

確かに、ユーザー体験という言葉は、曖昧で感覚的です。しかし、UXが重要視される背景には心理学などの認知科学の発達が大きく影響しています。「人の購買理由」や、何をしたいという「モチベーション」という目に見えない曖昧な感情が、計測技術の進化により数値化され、分析することが可能になってきたのです。

(画像出典:NedSahin.com 『fMRIの解析画像』)

つまり、UXは今まで聖域と言われてきたクオリティや、デザイナーのセンスといったブラックボックスを解体し、なにが行動を作り出すのかということに体系的に取り組もうとします。

クオリティ神話の崩壊

ハイセンスでオシャレなお店に入りにくいという体験は誰もがしたことがあるんではないでしょうか。この場合、良いデザインだから行動を起こすという訳ではありません。

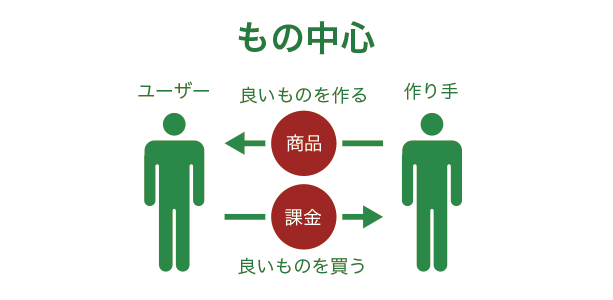

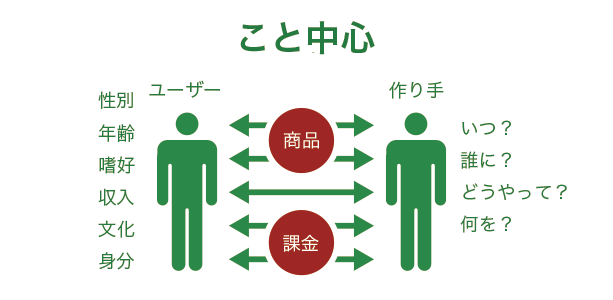

商品という「もの」があふれた今、良いものをつくれば売れるというクオリティ神話は崩壊しました。わたしたちは自由に商品を選んで買い物を楽しんでいるようで、実は、細かい条件の中から、特定の商品を選ばされています。そこでは「どこで誰がなにをする」というメッセージが鍵になります。

視覚的なデザインはサービスにとって、誰がそのデザインを欲しがるのか、どんな時に、それによってどんな体験するのかを伝える記号でしかありません。ブランドのロゴと同じですね。

認知科学によって、人は本能や、あるいは過去の感情的な記憶により、特定の状況に決められた反応するということがわかりました。環境の要因がトリガーとなって、それに紐づいた感情が引き出されるのです。つまり、どう誘導し、そこで何を体験させるかによって、人の感情を動かすことが可能なのです。

定量化できるもの

UXをわかりにくくしている理由は「UXは単に表面的デザインをつくるものではない」ということだと思います。「じゃあ、何をデザインするんだ?」と言いたくなります。「UXは価値そのものをデザインする」もう曖昧で何がなんだかわかりません。

しかし、UXは曖昧ではありません。先にも書いたように、UXは感覚の数値化、つまり定量化によって発達したものであり、それを抜きに考えることはできません。

UXが目に見えるデザインの改善ではなくユーザー体験の向上、さらに、その矛先がユーザーではなく、それを作るクリエイターの環境改善にまでさかのぼる理由は、「価値をデザイン」するということ、そして、この「定量化」が関係しています。

(画像出典:Relive Volvo's 'Emotion of Design' Google Hangout 『Volvo EEG Test』)

価値を最大に高めたいと言う時、デザインのクオリティを高めるというのがもっともわかりやすい対応だと思います。しかし、たった一箇所のデザインの見た目を改善したところで、複雑な要素の中から、それがユーザーにどんな影響を与えるかを知ることは難しいでしょう。

どの見た目がクオリティに影響を与えるのかを明確にするよりも、確実にクオリティを高くする変数を上げる調整をするというのが、定量的な対応になります。それはどのようなものでしょうか?

クオリティの量=技術×時間

例えば、技術とそれにかけた工数によってクオリティの量が変化するというのはあたりまえの事実です。そこで技術力の向上を行い、潤沢に工数をかけることさえできれば確実にクオリティをあげられるということが言えます。

技術と工数を増やすのであれば、高い技術を持つクリエイターを採用し、アウトプットのハードルをあげることでそれを短期間で達成することができるでしょう。

しかし、時間が経過すると、高い基準や目標を達成できないデザイナーはストレスを貯め始めます。ましてやフル稼働しているような状態では成長もままならず、流動性のなくなった案件ではデザイナーは常に同じ作業を続けることになります。モチベーションを失えば、最悪、リタイヤしてしまうこともあるでしょう。

長期的には外部からのリソースに頼るのはチームを食いつぶす手法と言わざるを得ません。常にリソースを補填する必要がでます。しかし、UXはそこにあるリソースを最適化し、勝手に成長する生きた仕組みを目指します。

UXの事例でよくあるのは、デザイナーが働く上で精神的に良い環境をつくるというものです。この方法ではサービスのクオリティを継続的に上げ続けることができます。ユーザーに対して長期的に安定したクオリティを提供し続けるためには、環境の改善は欠かせません。

現場の硬直化

環境の改善はなにをするものなのか?

クオリティを水とたとえるならば、デザイナーは蛇口です。それぞれ水の勢いや浄水器の能力の違いはあるものの一定の時間に出せる水量は限られています。つまり時間をかければかけるほど、たくさんのクオリティを引き出すことができます。

ゲーム制作のような短時間で大量のアウトプットが必要になる過酷な現場では、常に水を出し続ける必要があり、フィルター交換の時間も、浄水器のアップグレードもできないまま、水は汚れ、あるいは詰まり、浄水器はいつか壊れてしまいます。もしくは水が枯れてしまうことだってあるでしょう。

UXはそこに循環をつくり、水脈そのものの改善をはかろうとします。経済でも良く言われることですが、プロジェクトや会社組織にとって最も問題なのは流動性がなくなることです。情報や人の流動性がなくなることは成長が止まることを意味します。

会社もプロジェクトも長期化すると、最初はうまく行っていた方法が、状況の変化のためにズレが生じます。しかし、古い手法は疑われることないままに負の遺産となり、やがて積み重なり体制は硬直化してしまいます。結果、そのことはダイレクトにユーザーに提供する価値の質に影響を与えるようになります。

流動性を上げる

仕事の上での流動性の大事さを明らかにした、ある実験があります。どのような方法が働く人のモチベーションをあげるのかというのを調べた実験です。その中で最も効果的だったのは「チャレンジ・シーキング」でした。それは職場環境に変化を与え、新しい課題や、仕事を与えるというものです。

(画像出典:ScienceDirect/Journal of Vocational Behavior『Individual job redesign: Job crafting interventions in healthcare』)

これは最近良く言われる「ジョブクラフティング」という、より良い仕事をつくるため手法の一つです。その中でも効果的な以下の手法に絞られ、実験は行われました。

- デマンド・レデューシング:効率化、不得意な仕事を得意な人に任せること

- リソース・シーキング:同僚のフィードバック、意見交換

- チャレンジ・シーキング:仕事の変化、環境の変化、新しい課題

UXでは上記のような環境を実現するために、社内のクリエイティブのルール化を行い共通言語を作り、交流を活性化することで、流動性を高くすることを試みます。一方で、効率化を行い、デザイナーがやるべきではない仕事をなくし、常に新たな価値の創出に専念できる環境を用意することを目指します。

行動をつくる

では実際の現場ではどのようなことをしているのか?というのが一番知りたいところかと思います。あれこれ指示したところで、人はなかなか動いてはくれません。作りたいのは正しい考えではなく行動です。

たとえば、硬直化してしまった体制に対してコミュニケーションをとれ!といっても、反発と疲弊しか生まれないでしょう。そんな時は関係性を変えることです。席替えや、体制変更です。そして、これまでのやり方を疑い、勇気をもってワークフローを変えてしまうのです。そこでは一見、問題が噴出するようにみえます。それはフタをしてくすぶっていた炎に酸素を送り込むようなものです。風通しがよくなることで、問題は見える化し、コミュニケーションが活発化し、変化が生まれます。行動を変えるのなら環境を変えることです。

思考は行動の後付けでしかないことは行動経済学者ダニエル・カーネマンによって証明されています。簡単に言うと気持ちで行動を変えるのは難しいということです。叱咤激励で人が学ぶようになったり、元気になってくれるのであれば話は単純です。勉強が大事だとわかっていながら、一生懸命になれない経験は誰にでもあったと思います。一方でゲームのように楽しかったり、誰かに勝った経験があれば、ほっておいても人は努力をするものです。

(画像出典:Daniel Kahneman著『ファスト&スロー』より)

しかし、モチベーションを奪うのは、とても簡単なのです。否定し続ければ、すぐです。ちょっとした環境の変化でもヤル気がなくなることもあります。環境によってモチベーションを奪わない配慮は組織にとっての重要な課題です。それに加え、モチベーションを育成するための、やりがいを感じてもらう課題設定や、自分が必要とされている実感を持ってもらうための環境作りも有効です。

作り手からユーザーまで

ここまで、どちらかというと「良い組織とは」とか「ユーザーではなくデザイナーのための」みたいな話をしてきました。それってUXなの?と思われたかもしれません。最初に「価値をデザインする」と言いました。UXはアウトプットではなく価値そのものをデザインしようとします。それを最大化するために価値を作り出す源流の正常化を図ることもUXと言えます。

つまり作り手の環境です。まず安定してアウトプットできる環境をつくる。もちろん、ユーザー環境の整備も行います。しかし、やっていることは実は同じです。「いかにモチベーションをあげるのか」です。

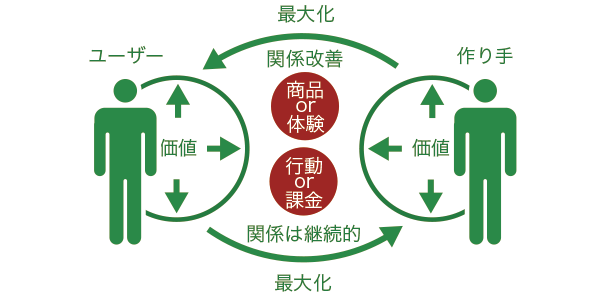

価値にフォーカスして考えると、ユーザーの環境と作り手の間に差はありません。すでにある価値の流れを作り手が汲み取り、あるいは流れを強くしてユーザーに届ける、ユーザーがそれを受け取り、その価値をさらに大きくする。それを作り手に返す。循環です。もし、作り手がその価値を理解できず、ただ垂れ流しているだけなら、どうでしょうか?作り手が価値を感じられる状態を作らなければ、循環は生まれないでしょう。

ユーザーと作り手を区別して考える必要はありません。価値を伝えるとは熱量を伝えることと同じです。そして、その熱量で言えば、今後、コンテンツにとって、作り手とユーザーの差はますますなくなっていくでしょう。ユーザーはどんどんクリエイティブになっています。ユーザーが遊び方を作り出したり、商品の価値を高めるようなコンテンツが増えてきました。単なる作り手とユーザーの関係ではなくなっています。

まとめ

UXはこれまで表面的だったデザイン思考を、プロジェクト全体に適応したものと考えることができます。価値を作り出すには、ひとつのセクションを切り離して考えることは難しく、全体の仕組みとして考える必要があります。さらに、価値の所在を探っていくと、作り手からユーザー、ユーザーから作り手の流れとして捉える必要が出てきます。その循環を最大化するにはその垣根を取り外す必要があったのです。UXとは、「循環を正常化するための活動」と言うのがもっともシンプルな言い方ではないかと思います。

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。

おすすめ

合わせて読みたい

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。