明度について

はじめに

この記事はKLab Creative Advent Calendar 2018 の 13日目の記事になります。

お疲れ様です、クリエイティブ部の2DイラストレーターのCheonです

今日は明度について話したいと思います。

幅広い人に役立つ情報を発信したかったので、基礎的な知識が殆どですので、クリエイティブの方はお浚いの意味で、その以外の方が普通に楽しく読んでいただければと思います。

明度の確認をしやすくするため、モノクロの参考図が多いですので、ご了承くださいませ。それでは早速、はじめたいと思います!

明度

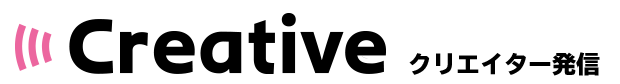

暗い(黒に近い)と明度が低い、明るい(白に近い)と明度高いと言います。

明度の段階が多すぎると上図のように明度の段階が区別できなくなります。これができると人間でない可能性が高いので、自分もしくは周りにそんな方がいれば何処かに報告してください!

色はそれぞれ違う明度を持っています。

色をグレーにしてみると明度の差がはっきり見えます。赤の場合、明度が高く見えますが、そんなに高くありません!

明度は明るさ以外に重量も感じさせることが出来、明るいほど軽く、暗いほど重く感じます。

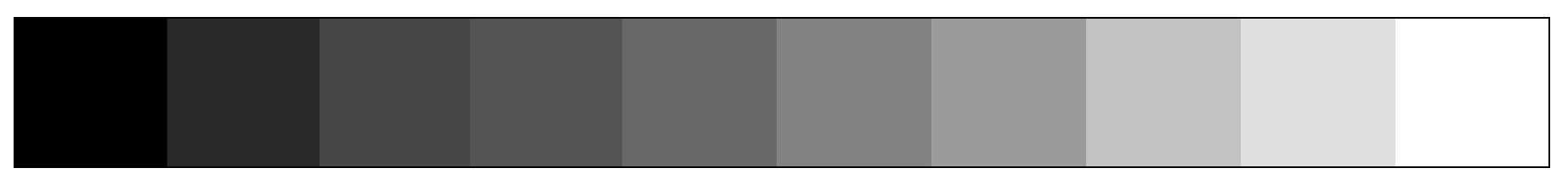

上図を見てください。

AとCは軽く、BとDは重く感じます。

BとCは同じ明度ですが、Dに比べCが明るく比較的に軽く感じられます。

後、BとCは同じ明度なのにCが少し明るく見える現象が起こります。その理由は明度対比が発生するからです。その内容については後ほど説明します。

コントラスト(対比)

人は物事を見て、反応することができるのは、明度のコントラストがあるからです。

今文字が読めるのも明度のコントラストのおかげ!

明度対比

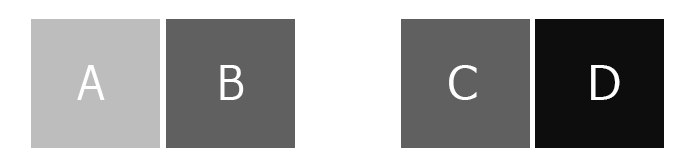

明度は周りにある他の明度に影響を受け、本来の明るさよりも明るく、暗く見えたりします。

右図の小さい正方形のほうが左図より明るく見えますよね?実は同じ明度です!

明るい色と暗い色が接するところでは、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗く見える傾向があります。

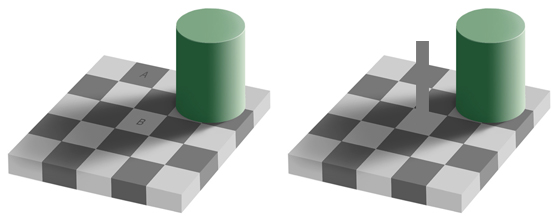

チェッカーシャドー錯視です。

AマスとBマスは同じ明度ですが、あきらかに違って見えます。それは「側方抑制」と呼ばれるものが関係しています。

あなたの脳がAマスは明るいエリアに囲まれていて、Bマスは暗いエリアに囲まれているという信号を受け取ります。それゆえに脳がAマスは暗く、Bマスは明るく推測をしてしまうのです。それで、AマスはBマスより暗く見えてしまいます。何度も何度も繰り返してみても、騙されてしまうのです。

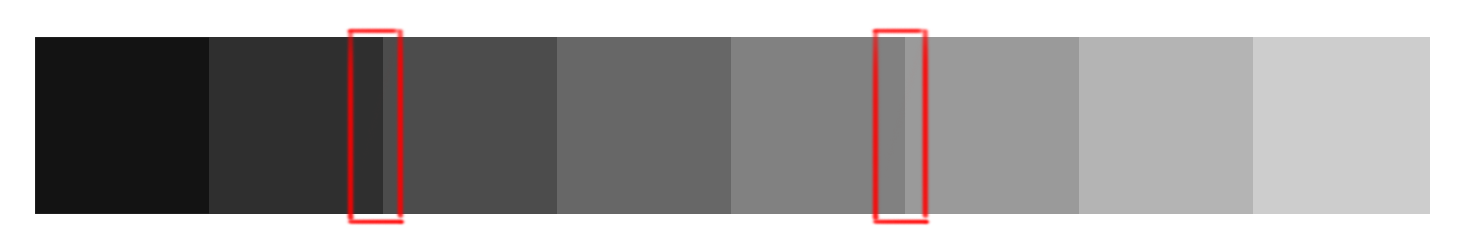

縁辺対比

色と色が接する境界部分に起きる対比効果です。

境界部分(赤四角)を見るともっと濃く、鮮やかに見えるのがわかります。

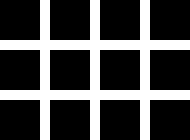

ハーマングリッドです。

白線部分で黒に接している縁(四角い黒と黒の間の白線)の所で縁辺対比が起こりより明るく見えています。一方、白線の交わった真ん中(薄い影が見える所)は、直接黒とは接していないので、縁辺対比はあまり起こらないのです。そのため、白線の十字部分をより暗くみえ、実際にはない薄グレーの丸が見えます。

理由をわかっていても騙されてしまいます。

明度の基本的な役割

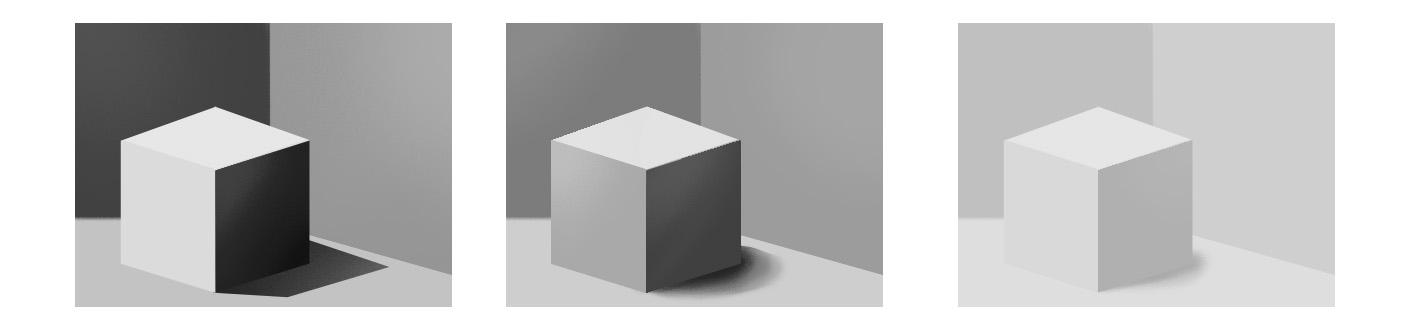

雰囲気とトーン

特定の効果を得ようと、意図的に明度スキームを限定したり、コントロールできます。

コントラストが低いと「淡い、静かい、柔らかい、薄い、軽く」感じ、コントラストが高いと「くっきり・力強い・硬い.・重い、刺激的」に感じられます。

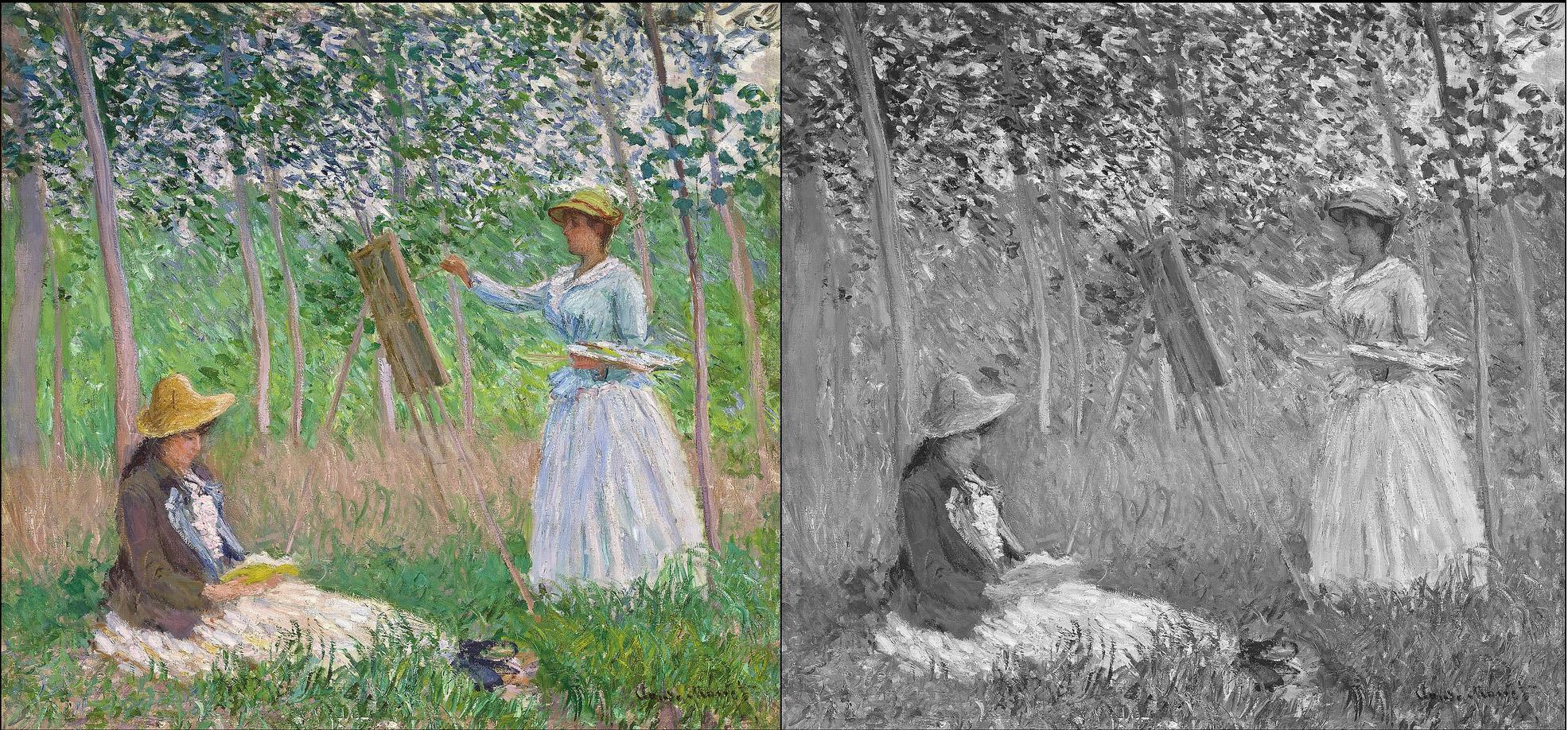

▲画像出典:Google Arts & Culture『In the Woods at Giverny , 1887 by Claude Monet』

ご覧のとおりに明度のコントラストを最小化し、明度が限られた範疇にある場合は薄くて静かな印象を受けます。

▲画像出典:Wikipedia『Judith Slaying Holofernes (Artemisia Gentileschi, Naples)』1620 by Caravaggio

明度の範囲をいっぱいに使い、明度を極端に変化させ主題をつよく目立たせています。ドラマチックな画面の演出に望ましいです。

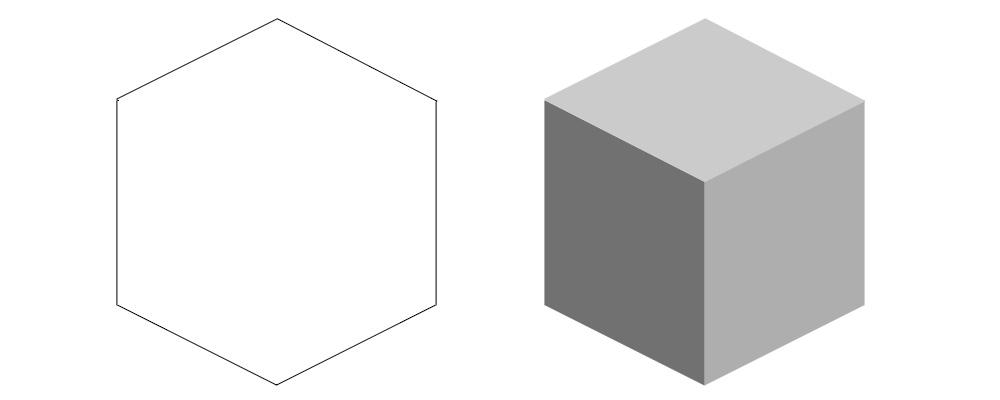

ボリューム(立体)

明度のグラデーションを利用する重要な理由の中に一つはボリューム感です。

人間がモノを立体的に感じるのは明暗(明度のグラデーション)があるからです。

左図の平面の六角形と右図の正六面を比較してみてください。明度が平面の空間のものに立体を付与することがわかります。

次の図を見てください。

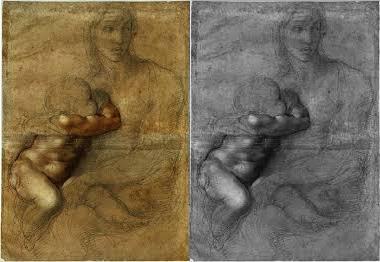

▲画像出典:WebGalleryOfArt 『Madonna and Child』,1520-25 by Michelangelo Buonarroti

子供のどころは明暗で立体的に見えますが、女性は線だけで表現され平面的に見えます。

円柱を使い立体に存在する明度の差を確認しましょう!

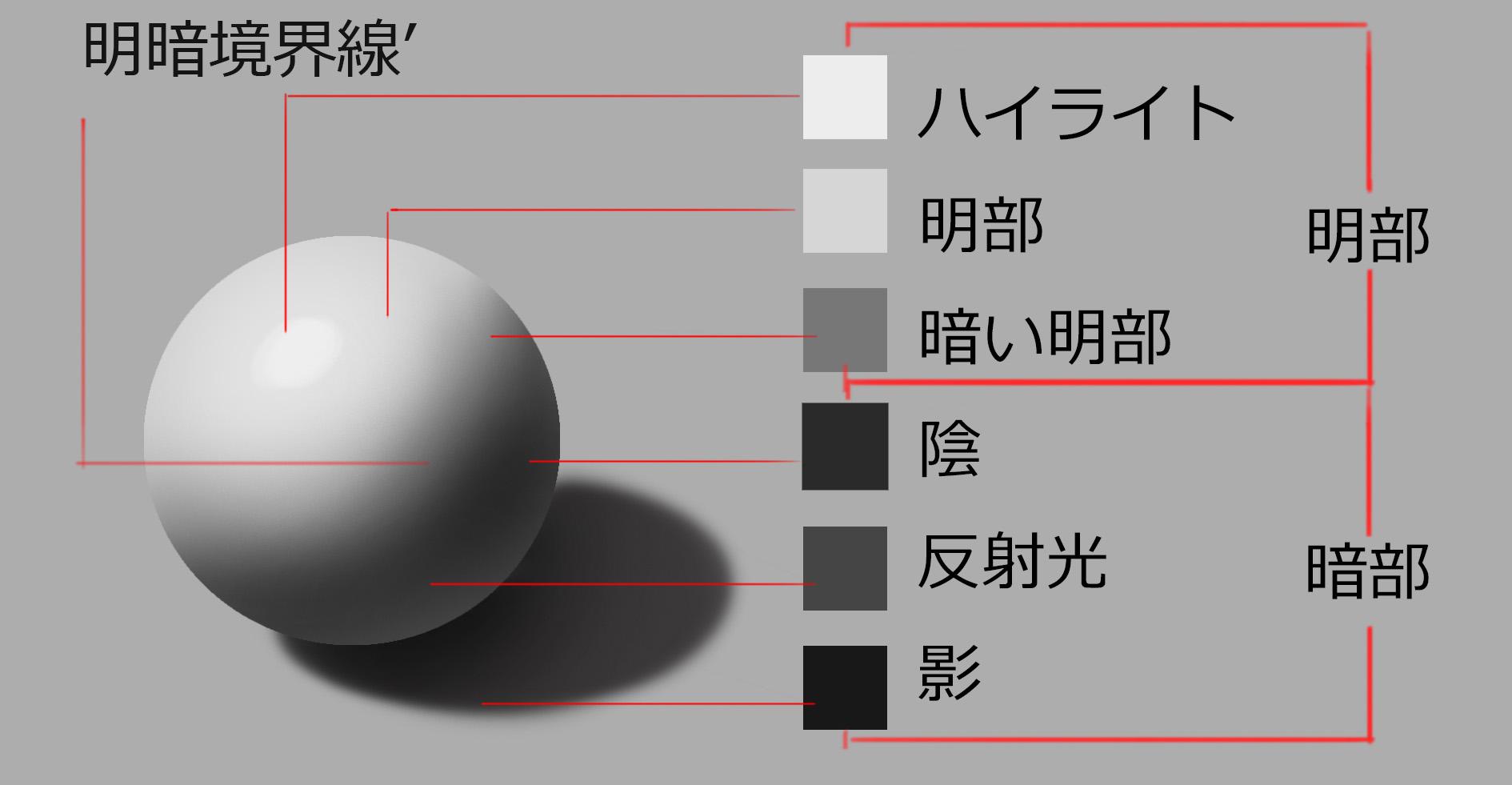

明部:光が当たる部分です。明部には最も明度が高いハイライトが存在します。

暗い明部は暗部にある反射光よりは明度が低くならないです。

明暗境界線’:フォームが明部から暗部に切り替わる領域に事です。この領域を正しく決めるのが立体を出す中で一番重要な作業だといっても過言ではありません。

暗部:明暗境界線を超えた直ぐの領域です。暗い暗部には陰と影が存在してます。

陰:光が当たった物体の中で暗く見えなくなったところです。

影:物体によって遮られた光が、その物体のシルエットの形を現したものです。

一般的に陰の部分より明度が低いですが、置かれている場所の明度によって変わる場合もあります。

このルールを沿って明暗を表現するだけで、平面のものを正確に立体に見せることが可能になるのです!

視線誘導

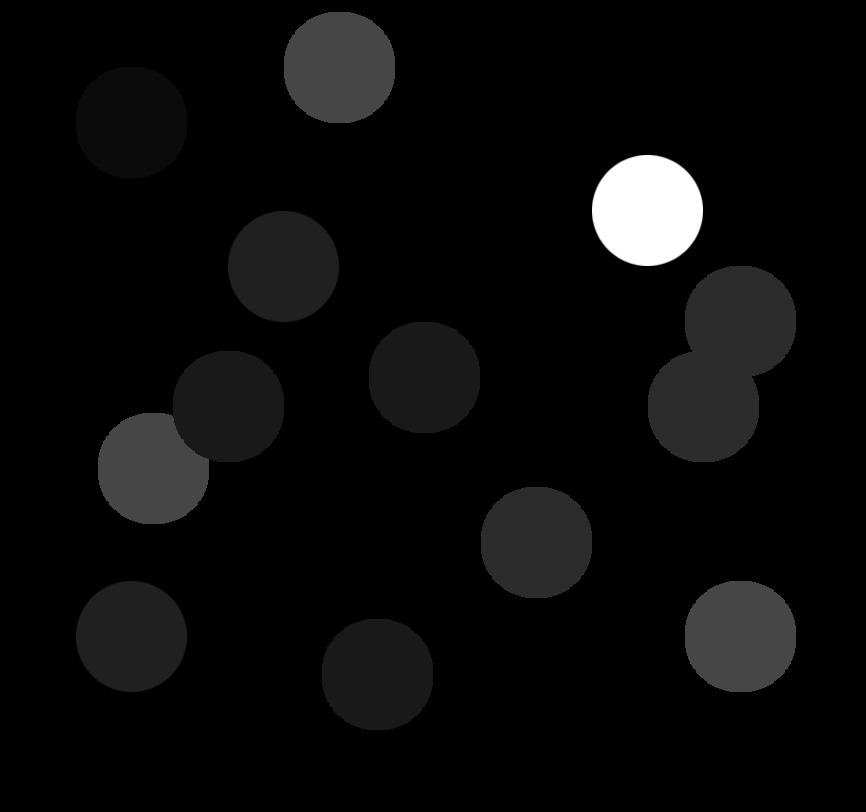

明度のコントラストで特定の領域に視線を誘導することができます。

視線を引き付けるのは最もコントラストが高い領域ですので、右上の白い丸に視線が行きます。

次の図を見てください!

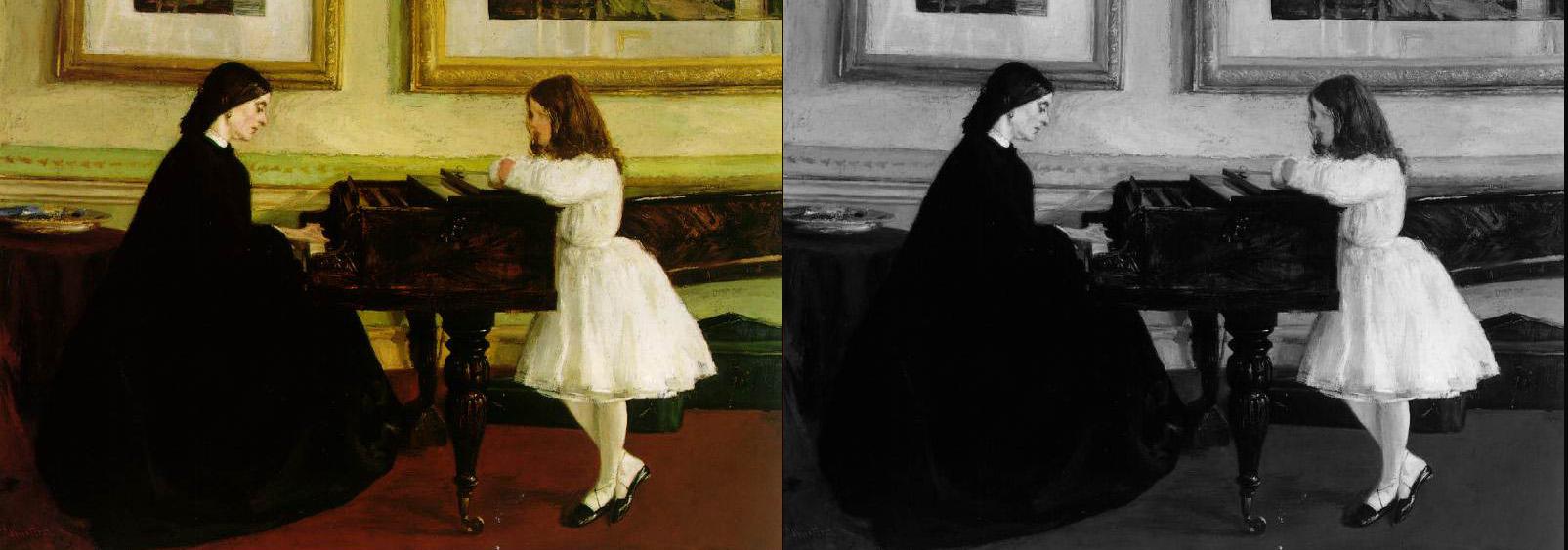

▲画像出典:Wikimedia『File:Whistler - At the Piano.jpg』At The Piano,1859 by James Abbott McNeill Whistler

ご覧の通り何より右の白いドレスの少女に視線が行きます。このようにコントラストを操作することで、明確の注意を特定の領域に集中させることができ、集点となるメインの領域に迷わず視線を誘導できます。

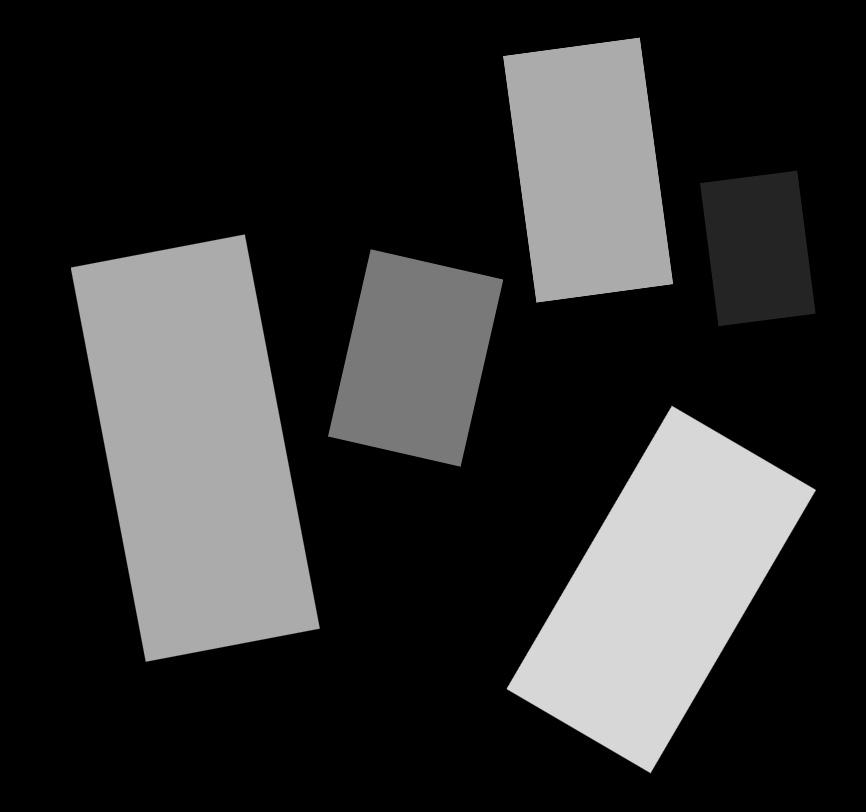

空気遠近

コントラストの強弱により遠近感が生まれ、空間的に距離感の表現ができます。

コントラストが高いと前に出ているように見え、近く感じます。コントラストが低いと後ろにあるように見えますので、四角は背景とのコントラストを少なくしたほうが、後ろに引いてるように見えます。

▲画像出典:Wikipedia『雲海の上の旅人』Wanderer above the Sea of Fog,1818 by Caspar David Friedrich

上図を見ると明度 のコントラストの差で、前後関係がしっかり表現されてます!

まとめ

明度をうまく使うとモノを立体に見せたり遠近を感じさせたりすることができます。それだけではなく観覧者の視線を意図通り誘導させたり、ある感情を感じさせたり事もできますので、作品を作る上で、つかせないものであります。

ただし、この内容を知っているだけでは自分のものになれないのです。たとえ、カーブを投げ方を教えてもらったとしてもすぐには良いカーブが投げられないのと一緒で、重ねて練習するのが大事です!

以上、お読みいただきありがとうございました!

KLab Creative Advent Calendar 2018 の 14日目は、LEEDHさんです。よろしくお願いします。

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。

おすすめ

合わせて読みたい

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。