Tokyo Demo Fest2018のDemo Compo優勝作品の解説~サウンド編~

はじめに

この記事はKLab Creative Advent Calendar 2018 の12日目の2つ目の記事になります。

こんにちは、クリエイティブ部サウンドグループのさだきちです。

普段は担当タイトルでのサウンドディレクションに始まり、

効果音や楽曲等の制作からゲーム内へのサウンド実装まで、

幅広く業務を行っています。

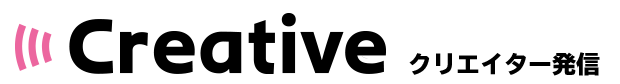

今回はTokyo Demo Fest 2018にてDemo Compo部門で1位をいただいた

@gam0022さんとの共作「WORMHOLE」を制作するにあたり、

サウンド側で取り組んだ内容や制作技法について少しご紹介させていただきたいと思います。

Tokyo Demo Festとは?

Tokyo Demo Festとは日本で唯一のデモパーティで

コンピュータを用いたプログラミングとアートに興味のある人々が日本中、世界中から一堂に会し、デモ作品のコンペティション(コンポ)やセミナーを行うイベントです。

グラフィック編については以下リンクに掲載されております。

▼Tokyo Demo Fest2018のDemo Compo優勝作品の解説(グラフィック編)

https://gam0022.net/blog/2018/12/12/tdf2018/

▼発表したデモ

コンセプト

今回は、@gam0022さんが「ワームホールによる空間移動」というコンセプトを掲げ、

不思議な球体がワームホールを介して異なる2つの空間を行き来するといった内容でしたので、非現実、デジタルな世界観というテーマを元に制作を進めていきました。

また、@gam0022さんの制作途中のグラフィックが、

青色、黒色を基調としたデジタルで光り輝き、

ポジティブに寄りすぎない幻想的なイメージを感じる奥行きのあるグラフィックだったので、曲調としてはトランス、エレクトロ調の奥行きがありデジタルさが感じられるものに加え、シンセ、ピアノ、ストリングスなどでクールな部分を出したサウンドにまとめる方針で制作を行いました。

展開について(4拍子から3拍子へ)

テンポについては、Unityを使用する上で、BPM120(1小節2秒、1拍0.5秒)で合わせると管理しやすいことから、BPM120の4つ打ちでの制作を採用しました。

(キックドラムが鳴ると同時に、映像が光るなどの映像との同期が容易になる為)

ただ、4つ打ちのループが続いてしまい

展開として単調になってしまうのではないかという懸念があったのと、

聴いていてハッとなるような捻りが欲しかったので、

途中の展開に3拍子を入れてみました。

BPM自体は120と変化はありませんが、

1小節キック4回(キック1回が0.5秒)で2秒かけていた所を、

1小節キック3回で1.5秒で楽曲が展開をしていくため、

拍子を変えることによって楽曲にスピード感をつけることができます。

▼00:51~3拍子のリズムになります。

また、最後02:04~の最後の4小節で4拍子に戻ることで、

最初のリズムパターンに戻り、

楽曲の部分を感じさせられるようにしました。

逆再生による非現実音

今回、デモの非現実的な表現にスポットをあてたかったため、

楽曲の全編にわたり、ピアノ、シンセ、ストリングスなどをサンプリングし逆再生したものを使用しました。

ピアノやシンセなどの音を逆再生させることで、

迫りくるような非現実的なイメージをつけることができます。

逆再生した音は、元の波形がアタック(音の頭部分)が強くはっきりと聞こえているもので、かつ余韻も強く感じられる音であればあるほど、

逆再生をしたときに音が迫ってくるような効果を得ることができます。

ストリングスのスタッカートやギターのストロークなど、弾くニュアンスが入っているものは特に効果的です。

また、逆再生した音と元の音を、ブレンドして、

左右に交互にパンを振って使用すると、

より非現実的で幻想的な音を作ることができます。

ピアノの原音と逆再生したものを高速に混ぜたサウンド(動画00:24~)

ストリングスのスタッカートの原音と逆再生したものを混ぜたサウンド(動画00:36~)

逆再生したシンセ(動画01:14~)

ホワイトノイズで無機質さ、奥行きを表現

前半のグラフィックは、

無機質、かつデジタルさ、また奥行のある屋内を想像させるようなグラフィックでしたので、コーン...と無機質に冷たく響き渡るようなソナー音のような音を取り入れてみました。

このような音はシンセで作ることで簡単に表現ができます。

ホワイトノイズで作ったシンセの音(動画00:20~)

作り方はいたってシンプルで、すべての周波数をほぼ均一に持っているとされるホワイトノイズの一部分の周波数帯域を持ち上げる(ピーキング)ことで、

ノイズから音階を生成することができます。

作り方:

1.ホワイトノイズが出せるシンセを用意

→今回はNative InstrumentsのMassiveというシンセを使用

2.画像の①がノイズを出力できる箇所(オシレータ)となるため、

Amp(音量)、Color(成分)を右に捻っていく

→この時点でサーッというノイズが鳴ります

3.②のFILTERでBandpassフィルターを選びResonance(どれだけカットオフ周波数の肩の部分を強く持ち上げるか)の値をほぼ最大値まで捻り、

Bandwidth(周波数の帯域幅)とCutoff(フィルターの周波数帯域の支点)を聞きながら調節

→コーンという音が鳴り始めるので、自分の理想とする音まで調節

4.③の「4Env」をクリックして音のADSR(音のアタック、余韻など)を決めて調整

④のAttackで音の頭の部分を調整(音が硬すぎるときは左に捻って頭を削る)

⑤のReleaseで音の余韻を調整すると完成です。

このようなノイズで音階を作ったものは、

オーディオとしてピッチを直接変えることで楽器としても使用しました。

ピッチを変えた音(動画00:51~)

Vari Audioを使用したボイスの加工

広大な空間にボイスを響き渡らせることで奥行きを表現したかったのと、

声が入ることでデジタルなサウンドへのアクセントになると思い、

残響感をつけた女性ボイスのサンプルを加工して使用しました。

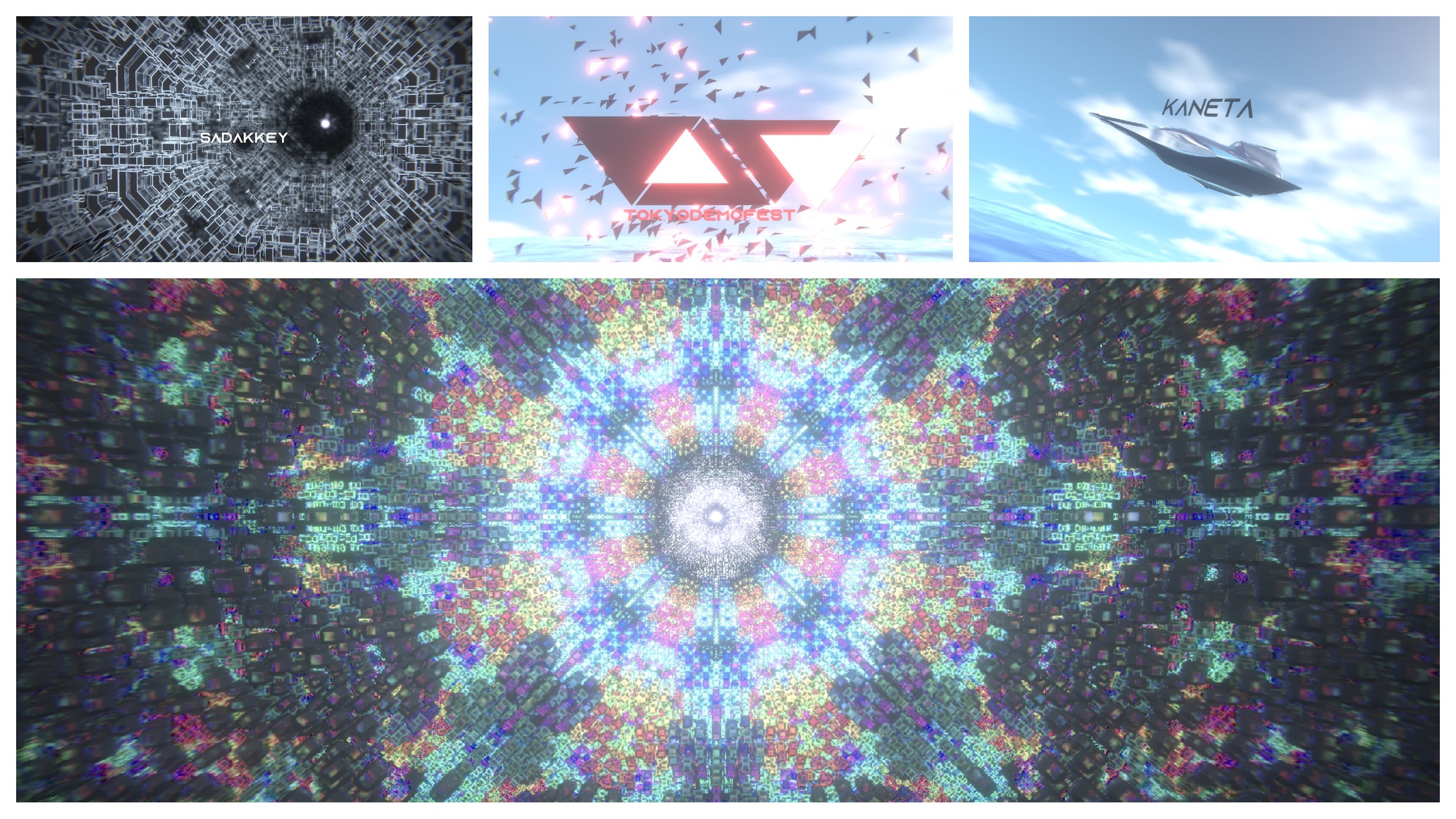

加工に使ったツールはDAW(作曲ソフト)のNuendo / Cubaseに搭載されている

Vari Audioというオーディオのピッチ編集機能を使用しました。

ボイスを複製して、

一方のオーディオのピッチを変えることでハモリを作ることもできます。

ボイスをVari Audioでピッチ編集して、ハモリを加えたサウンド(動画00:35~)

ボイス加工したものは楽器のようにアンサンブルの一つとしても使用しています(動画00:51~)

おわりに

以上、「WORMHOLE」のサウンド側で取り組んだ内容と制作技法の紹介でした。

今回、共作させていただいた@gam0022さんのグラフィックが本当に素敵でしたので、

まだまだ紹介仕切れない程、サウンドにもこだわりの部分を詰め込んでおりますが、

もしまた機会がありましたらご紹介させていただきたいと思います。

ちなみに、今回、Tokyo Demo Fest 2018の参加でデモシーンを初めて知りましたが、

使用される音楽はクラブミュージックが大半で、DJ、VJもいらっしゃいますし、

私自身、非常に好みなサウンドが溢れているパーティで、、

もう、色々と最高でした!!

来年も是非、参加したいと考えております!

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。

おすすめ

合わせて読みたい

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。